RÉFLEXION EN CE 11 NOVEMBRE PEU IMPORTE L'ANNÉE

Le 11 novembre, jour anniversaire de la signature de l'armistice en 1918, mettant fin officiellement à la Grande Guerre.

Le 11 novembre, jour de recueillement et d'hommage aux Morts pour la Patrie et pour notre liberté.

Dépôt de gerbe, allocutions et notre hymne national.

Mais savez-vous que :

- la loi du 24 octobre 1920 décrète que le 11 novembre sera un jour férié consacré à la commémoration de la victoire et de la paix.

- la loi du 8 novembre 1920 décrète qu'un hommage sera rendu à la dépouille mortelle d'un soldat français non identifié mort au champ d'honneur, vote unanime des députés pour les honneurs au Panthéon.

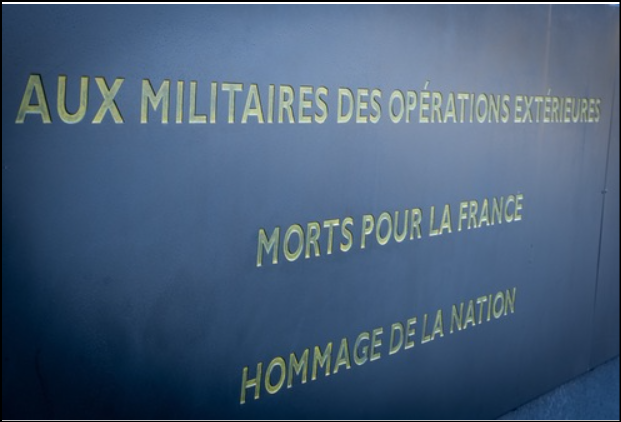

- la loi du 28 février 2012 impose que le 11 novembre soit le jour où seront honorés tous les morts pour la France au cours des conflits anciens ou plus récents et actuels au cours des opérations extérieures (OPEX), qu'ils soient civils ou militaires.

Sans vous faire injures, un petit retour en arrière permettra quelques rappels.

- Le 11 novembre 1918, l'armistice est signée à la Rethondes, forêt de Compiègne, à 11 heures, toutefois la guerre n'est pas finie pour autant, bon nombre de soldats ne rentrent dans leur foyer qu'en 1919 voire 1920.

- Le 11 novembre 1919, un timide et discret hommage est rendu par une minute de silence pour les morts de la Grande Guerre, en présence du maréchal Foch en la chapelle des Invalides.

- Le 11 novembre 1920, Yvonne Vendroux et le capitaine Charles de Gaulle se fiancent, ils s'étaient rencontrés quelques mois auparavant alors qu'il était en permission d'une mission en Pologne. Ils se marient le 6 avril 1921 à l'église Notre-Dame de Calais.

L'idée de rendre hommage à un soldat inconnu a pris corps le 20 novembre 1916 au moment des rudes combats de Verdun, commencés le 21 février 1916.

- Le 11 novembre 1920, selon les instructions d'André Maginot ministre des Pensions, le cercueil du soldat inconnu est choisi à Verdun parmi 8 venant de champs de batailles, par le caporal Auguste Thin, ce même jour, il arrive à Paris donnant lieu à de nombreuses cérémonies tout au long du parcours. Il doit être déposé au Panthéon où il a été décidé qu'il reposerait. Mais a-t-on oublié que l'urne en marbre rouge contenant le cœur Léon Gambetta, président du Conseil, 1838-1882, doit entrer au Panthéon le même jour, 11 novembre.

On constate, un peu tard, qu'il est impossible de recevoir les deux en ce lieu, Gambetta entre au Panthéon et la dépouille du soldat inconnu est acheminée à l'Arc de Triomphe.

On commence des travaux pour lui donner une sépulture décente.

Le 28 janvier 1921, le soldat inconnu est inhumé à son emplacement définitif, une plaque de granit sur laquelle est gravé " ICI REPOSE UN SOLDAT INCONNU MORT POUR LA FRANCE", scelle la tombe à jamais.

Rien ne signale le tombeau au passant. Aussi, le journaliste Gabriel BOISSY rédige un article "La Flamme du Souvenir" dans lequel il propose "à chaque crépuscule, une lampe sera allumée sous l'Arc de Triomphe, au dessus de la demeure éternelle du Soldat Inconnu".

L'architecte Henri Favier conçoit le projet qui sera réalisé par Edgar Brandt (on lui doit également la réalisation de la porte de la Tranchée des Baïonnettes à Douaumont).

- Le 11 novembre 1923, à 18 h 30, André Maginot allume pour la première fois la Flamme Sacrée du Souvenir qui ne s'est jamais éteinte depuis.

- Le 11 novembre 1936, Daladier, président du Conseil, organise une grande cérémonie au cours de laquelle la Flamme est transportée par 225 athlètes vers les grandes Nécropoles nationales de la guerre 1914-1918. Elle est accueillie à la Nécropole de Douaumont par la veuve du général Ancelin.

Depuis 1980, Verdun est la seule ville qui perpétue le transfert de la Flamme grâce au Comité de la Voie Sacrée et de la Vies de la Liberté.

- Le 11 novembre 2019, est inauguré le monument aux Morts pour la France lors d'opérations extérieures. Ce sera l'objet d'une autre tribune libre.

On ne peut terminer cette évocation sans avoir une pensée pour nos soldats, certes, mais pour tous les soldats de toutes nationalités même des nations dites "ennemies".

La lecture d'un magnifique poème de Lucien Jacques suffit :

Troyon, 28 octobre 1914,

A ceux de mon escouade

Le noyé qui gît là dans l'herbe de la berge,

N'ayant plus rien d'humain qu'une main non rongée

Où luit un anneau d'or,

Poussé du pied par vous avec haine et dégoût

ainsi que la charogne d'une bête mauvaise,

Parce qu'il est vêtu du dolman ennemi

Était pourtant un homme - un homme - un tout jeune homme

Nourri d'air, de soleil, d'amour, tout comme vous.

Peut être que chez lui vivait sa douce mère,

Sûrement son épouse, peut-être des enfants !

Songez, quelle agonie angoissée loin des siens

Il dût avoir, blessé, dans l'ombre de la nuit

Et l'eau froide est profonde.

Qu'une pensée humaine au moins soit son linceul.

(publié le 16 janvier 1919)

Texte de Nelly Dulcy

Le Général de Gaulle en 1963

Les médaillés français des Jeux olympiques d'Innsbruck, Marielle Goitschel, François Beaulieu, Alain Calmat, Léo Lacroix, le 25 juin 1964, lors de la réception à l'Elysée donnée pour leur remise de l'insigne de l'Ordre national du Mérite par le Général de gaulle, président de la République.

Archives nationales, présidence de la République.

archivesnationales.culture.gouv.fr/

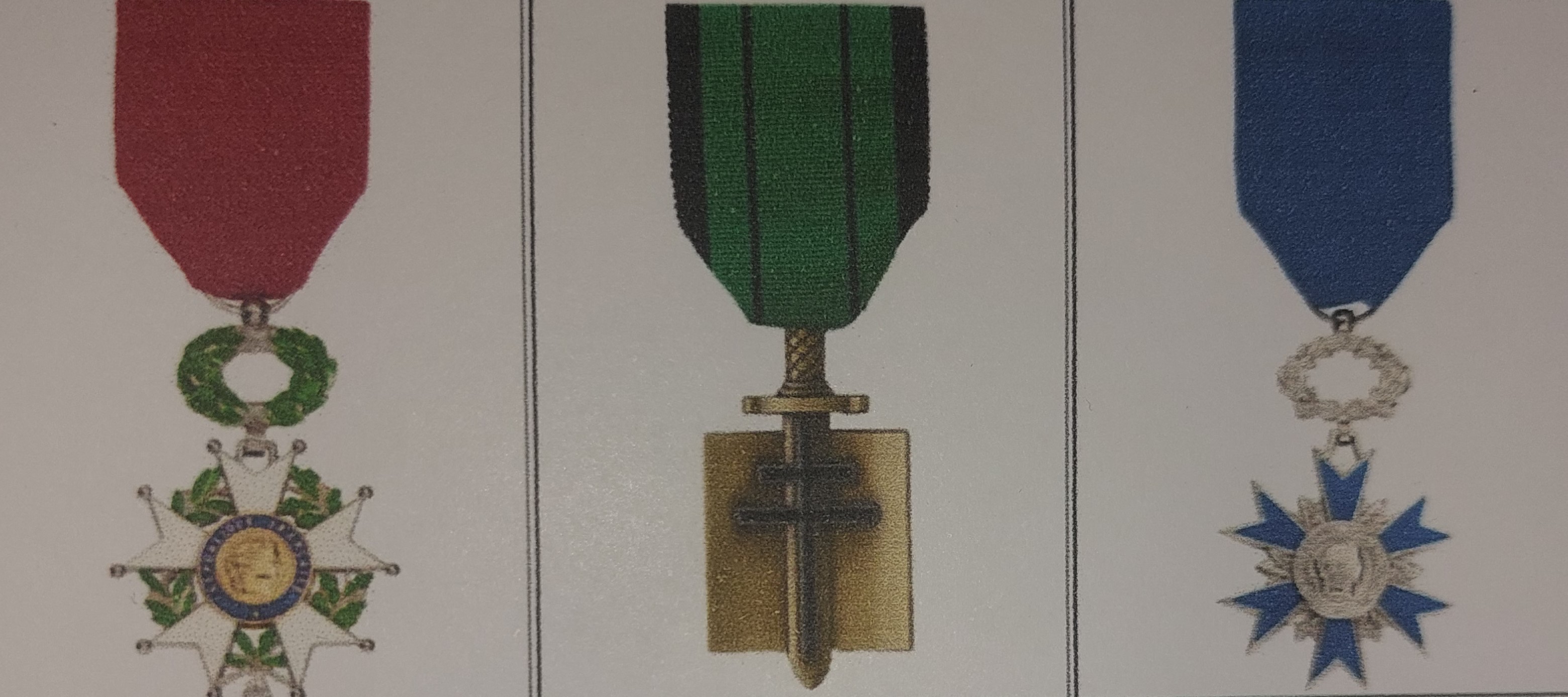

Les ordres nationaux :

Ordre de la Légion d'honneur (1802)

Ordre de la Libération (1940)

Ordre national du Mérite (1963)

Les ordres ministériels :

Ordre des Palmes académiques (1808 puis réinstitué en 1955)

Ordre du Mérite agricole (1883)

Ordre du Mérite maritime (1930)

Ordre des Arts et des Lettres (1957)

Un petit point sur notre Ordre et sur notre décoration

Vous qui allez lire cette page de Tribune Libre, vous penserez certainement que c'est inutile et superflu de passer quelques minutes de votre temps à prendre connaissance de ces lignes.

Je suis d'accord et pourtant je continue à écrire. Si nous, nous savons, d'autres ont peut-être oublié...

C'est un petit rappel de vocabulaire au sujet de la médaille, de l'insigne, de l'Ordre, de l'Association, parfois on n'utilise pas les bonnes références.

Qui n'a pas évoqué, un jour au cours d'une conversation, l'ONM pour l'ANMONM. Nous l'avons certainement tous fait tout en reconnaissant parfaitement l'erreur d'emploi, c'est plus rapide !

Beaucoup de personnes confondent Médaille et Ordre. Pour le néophyte, il n'y a pas de différence, c'est donc à nous de lui expliquer.

La médaille exprime la reconnaissance de la collectivité au sens large du terme mais ne fait pas entrer le titulaire dans une communauté. Il s'est distingué dans une circonstance particulière, par un fait qui a marqué par son côté positif.

La médaille est attribuée par une institution d'Etat ou non, nationale ou locale, par reconnaissance pour un engagement ou un cas bien précis, médaille du courage, de la famille, du dévouement, du travail, de nombreuses médailles attestent la participation à des campagnes militaires, ...

L'Ordre est une société fermée dans laquelle on est admis et accueilli en raison de services incontestés et reconnus.

On entre dans un Ordre qu'à la suite d'une cérémonie qu'on pourrait comparer à l'adoubement des chevaliers au Moyen Age, le rituel est strictement fixé par les textes fondateurs, notamment les mots prononcés entre le récipiendaire et son parrain, appellation qui est dite aujourd'hui révolue mais qui porte tout le sens du lien entre ces personnes. Ce n'est qu'à l'issue de cette remise de l'insigne que le nommé pourra porter l'insigne qui n'est pas une décoration en soi mais le symbole de l'appartenance à l'Ordre.

Aujourd'hui, il existe six Ordres officiellement, deux sont dits nationaux, l'Ordre de la Légion d'Honneur et l'Ordre National du Mérite, les quatre autres sont des Ordres ministériels : l'Ordre des Palmes Académiques, l'Ordre du Mérite Agricole, l'Ordre du Mérite Maritime et l'Ordre des Arts et Lettres.

La Légion d'honneur a été créé le 19 mai 1802 par Napoléon Bonaparte alors Premier Consul. Cette distinction s'adresse dès sa création tant aux civils qu'aux militaires. Napoléon aurait dit : "je veux décorer mes soldats et mes savants".

Le premier Grand Chancelier est nommé le 14 août 1803, c'est un civil, Bernard Germain Lacepède. Les premières nominations publiées en septembre 1803 sont suivies par la première remise de l'insigne par l'empereur Napoléon 1er à des officiers méritants, la cérémonie a eu lieu en la Chapelle des Invalides.

L'Ordre de la Libération est créé par le Général de Gaulle en 1940 afin de récompenser les personnes ou les collectivités civiles ou militaires pour de hauts faits signalés pour sauver la France et son Empire. Cet Ordre est le second et ne comporte qu'un seul grade donnant le titre de Compagnon de la Libération.

Seules 1061 croix ont été accordées. L'insigne est la croix de Lorraine, le ruban vert et noir est le symbole de l'état de la France en 1940 : deuil et espérance.

En quittant le pouvoir, le Général de Gaulle décrète la forclusion le 23 janvier 1946 car il estime que le but est atteint. Il en reste le Grand Maître.

Deux exceptions d'attribution après 1946 : Winston Churchill (1958) et le roi George VI (1960).

L'Ordre national du Mérite est créé par le président de la République Charles de Gaulle le 3 décembre 1963 sur recommandation du Grand Chancelier Georges Catroux afin de mettre fin à une "inflation des décorations", supprimant ainsi seize ordres ministériels.

Mais chacun connaît l'Ordre.

Différemment aux ordres nationaux, les ordres ministériels ne sont pas soumis à la cérémonie d'adoubement et le titulaire peut porter son insigne dès qu'il a été avisé de sa nomination ou de sa promotion.

Le plus ancien ordre honorifique de distinctions civiles, l'Ordre des Palmes académiques est créé en 1808 par Napoléon 1er afin d'honorer les membres éminents de l'Université, les titulaires ont le titre d'Officiers des Académies. Les statuts sont revus par le décret du 4 octobre 1955 signé par le ministre Edgar Faure.

L'Ordre du Mérite agricole est créé le 7 juillet 1883 par le ministre Jules Méline afin de récompenser les femmes et les hommes ayant rendu des services marquants à l'agriculture.

L'Ordre du Mérite maritime est créé le 9 février 1930 à la demande de Louis Rollin, ministre de la Marine marchande, afin de reconnaître la valeur professionnelle des marins et des personnes s'étant distingués par des services particuliers en faveur du développement et du rayonnement des activités maritimes. Les statuts sont revus en 1948 et par le décret du 17 janvier 2002.

Le dernier ordre à naître est l'Ordre des Arts et Lettres, le 2 mai 1957, sous la tutelle du ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. Il est rattaché au ministère de la Culture récemment créé, à la demande d'André Malraux en 1959, puis, le 5 mars 1969, à la Direction de l'Action culturelle. Il récompense la création artistique et le rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde.

Précision de vocabulaire importante : les termes ne sont pas toujours employés à bon escient : on est nommé Chevalier, promu au grade d'Officier ou de Commandeur et élevé à la dignité de Grand Officier ou de Grand Croix pour la Légion d'honneur.

Nous sommes tous sujets à des sollicitations pour obtenir l'insigne, même si ce n'est pas facile, il convient de rappeler que, quel que soit le désir d'être admis dans un Ordre, ce n'est pas un droit, il faut le mériter, c'est une lapalissade d'une telle évidence, et qu'une décoration ne se demande pas, ne se refuse pas et se porte, autre évidence parfois oubliée ou négligée.

Notre insigne, dû au graveur Max LEOGNAGY, prix de Rome, porte sur le revers la date du 3 décembre 1963, date du décret de fondation de notre Ordre à laquelle le Général de Gaulle attachait une importance particulière.

Pour terminer, une citation que j'aime particulièrement rappeler prononcée par le Général François KOSCHER qui fut Président national de l'ANMONM de 2004 à 2010 :

"Le bleu, c'est la couleur du ciel,

le bleu, c'est le bleu de France,

le bleu, c'est une des couleurs de notre drapeau,

le bleu, c'est la couleur du drapeau de l'Europe,

le bleu, c'est la couleur que le Général de Gaulle nous a légué à nous Compagnons de l'Ordre national du Mérite et nous en sommes particulièrement fiers".

Texte de Nelly Dulcy

LES PRÉSIDENTS NATIONAUX DE L'ANMONM DEPUIS LA CRÉATION

Connaissez-vous les noms des Présidents de notre association depuis sa création le 27 juillet 1972 sous le nom "Société d'Entraide des Membres de l'Ordre National du Mérite" jusqu'au 26 octobre 1974, date à laquelle elle prend le nom "Association Nationale des Membres de l'Ordre National du Mérite".

Le premier président est le Général de brigade aérienne Léon CUFFAUT, du 26 octobre 1974 au 27 février 1993.

Quelques mots trop brefs sur ce héros dont les nombreux faits d'armes ne pourront être développés dans cet hommage :

Il est né le 20 janvier 1911 à Charenton (Val-de-Marne), son père est ingénieur. Est-ce un hasard ou simplement un fait du destin, il assiste à l'âge de six ans au crash d'un avion alors qu'il se promène avec ses parents. Il décide de vouer sa vie à l'aviation alors que ce drame aurait pu le rebuter. Son rêve se concrétise quand il reçoit le baptême de l'air d'un pilote de la 1ère Guerre Mondiale, le colonel Jean Moreau.

Il s'engage en 1930 et fait son apprentissage de mitrailleur sur Breguet 14, il est admis au concours d'entrée à l'école de formation des sous-officier d'Istres en 1934.

Il sort major en 1935, titulaire de son brevet de pilote et entre à l'école des pilotes de chasse Étampes.

Après des débuts en Afrique française du Nord, en 1936, il participe à la Guerre civile espagnole avec pour mission de convoyer des avions pour les républicains. Puis il passe le concours d'entrée à l'Ecole de l'air, il est admis

En 1939, il est nommé sous-lieutenant et commandant d'escadrille n 1940.

Son engagement est exemplaire tant en France qu'en Afrique française du Nord où, entre autres, il organise une filière du réseau de résistance Alliance.

Volontaire pour faire partie des renforts envoyés au Régiment de chasse Normandie-Niémen, le 22 novembre 1943, il est alors lieutenant, ses victoires aériennes le font promu Capitaine en août 1944.

Il termine la guerre avec 17 victoires dont 13 sont homologuées, est parmi les premiers "as français" de la Seconde Guerre mondiale.

Il est alors commandant d'escadrille et commande le Normandie-Niémen, Base aérienne 151 à Rabat-Salé au Maroc.

Il termine sa carrière avec le grade de Général de Brigade aérienne en 1962.

Son retour à la vie civile sera consacré à sa passion, il devient directeur général de l'Aéro-Club de France de 1962 à 1977. À sa gloire, il ajoute celle d'instructeur de l'Aéro-Club des handicapés des Mureaux où il apporte son expérience à d'anciens pilotes ou parachutistes blessés en service, à des accidentés de la route ou de la vie et à malades atteints de la poliomyélite.

Il a à son actif 18 700 heures de vol, 1010 missions de guerre en 2626 heures de vol de guerre, palmarès exceptionnel pour un pilote de chasse.

Ses principales distinctions :

- Grand-Croix de la Légion d'honneur

- Grand-Croix de l'Ordre national du Mérite, élevé à ce grade le 30 mars 1968 par le Général de Gaulle

- Croix de guerre 1939-1945 avec 17 citations

- Médaille de l'Aéronautique

- Silver Star Metal (États Unis)

- Ordre de la Guerre patriotique 1ère Classe (URSS)

- Ordre du Drapeau rouge (URSS)

Le 7 novembre 1975, il reçoit le drapeau de l'ANMONM au palais de Salm, siège de la Grande Chancellerie, des mains du Général d'Armée Alain de BOISSIEU, Grand Chancelier de la Légion d'Honneur et Chancelier de l'Ordre national du Mérite, qui prononça ces mots :

"Au nom du président de la République, Grand Maître de l'Ordre et Président d'honneur de votre association, je vous remets ce drapeau.

Qu'il soit, pour votre association, le symbole de la cohésion, de la discipline, du dévouement au service de la Patrie.

Qu'il soit source de l'exemple que les porteurs du ruban bleu doivent donner aux autres."

Le Général Léon CUFFAUT est élevé à la dignité de Grand-Croix par le Général de Gaulle

Remise du drapeau de l'ANMONM au Général Léon CUFFAUT premier président national

En 1993, le Général Léon CUFFAUT cède la présidence nationale.

Lui succède Monsieur Henry LEROY officier de la Légion d'honneur et commandeur dans l'Ordre National du Mérite.

Sa priorité durant son mandat de février 1993 à avril 2004, fut le rayonnement de l'ANMONM tant au national qu'à l'étranger par la création de sections.

Avril 2004, le Général de brigade aérienne François KOSCHER, ancien pilote de chasse, officier dans l'ordre de la Légion d'honneur et dans l'Ordre national du Mérite.

Il oriente sa présidence sur la jeunesse, étant à l'origine du "défi jeunes". Il encourage la participation des "jeunes" au ravivage de la Flamme.

Il promeut "la règle des 3 C", Citoyenneté, Civisme, Civilité et renouvelle la notion du devoir de mémoire.

Il décède le 25 avril 2010 à l'âge de 68 ans.

Le 27 mai 2010, le secrétaire général de l'ANMONM et président de la section de la Corrèze, Monsieur Jean-Claude TALBERT est élu à la présidence de l'association.

Il est chevalier dans l'Ordre de la Légion d'honneur et officier dans l'Ordre national du Mérite.

Il privilégie une ouverture le rayonnement des sections par le dialogue et la mise en valeur de la jeunesse pour un "Mérite en mouvement".

Il quitte la présidence en janvier 2016.

En juin 2016, Monsieur Michel LEBON succède à M. TALBERT à la présidence de l'ANMONM.

Il est chevalier dans l'Ordre de la Légion d'honneur et officier dans l'Ordre national du Mérite.

Il engage une politique de développement et de modernisation au service de la société et plus particulièrement de la jeunesse avec son mot d'ordre : "OSONS" afin d'encourager les forces vives du pays et ainsi concourir au prestige de l'Ordre.

Il sera présent à Verdun pour notre grande manifestation "Les Ambassadeurs de Mémoire".

Le 2 octobre 2021, il cède sa place de président national à Monsieur Patrick SANDEVOIR, notre président actuel.

Précision : l'absence de photos n'est pas un oubli, elles sont disponibles sur le site national.

Triste nouvelle

Monsieur Denis FADDA, Président international de la Renaissance Française a annoncé en page "actualités", le décès de Monsieur Walter GLOSSNER, président de la délégation Sarre.

M. Glossner était aussi officier dans notre Ordre, président de la section ANMONM Sarre.

Il était particulièrement attaché à Verdun où il avait de belles amitiés. Il était présent à la cérémonie de remise de l'honorariat à Monsieur Michel de Chardon.

Violoniste et pianiste, il pratiquait encore entre quatre et cinq heures par jour, il avait créé et dirigeait son orchestre de musique de chambre connu sous le nom Landolfi. Je l'avais sollicité pour une prestation, il avait accepté de donner un concert, le 10 novembre 2018, en l'église des Eparges lors d'une soirée franco-allemande. Un grand moment.

Il affectionnait notre département, son histoire millénaire et ses paysages "reposants" selon lui.

ANMONM perd un grand défenseur de ses valeurs, La Renaissance Française un collaborateur à la culture musicale et littéraire immense, un amoureux des Belles Lettres et des grands auteurs.

Ami de longue date, repose en paix.

Nelly DULCY

LA MISSION PATRIMOINE DE LA GRANDE GUERRE

Signature de la création de la Mission Patrimoine de la Grande Guerre.

Le président du Conseil départemental de la Meuse, M. Jérôme Dumont (à gauche) est le premier président de cette toute nouvelle instance mémorielle.

M. le Préfet de la Meuse était présent (arrière plan à droite).

Le 6 février 2025, a été créée et actée la Mission Patrimoine de la Grande Guerre dans un lieu emblématique de la Mémoire le Musée de la Grande Guerre en Pays de Meaux.

Cette création est le fruit d'une concertation autour des 139 sites funéraires et mémoriels inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut rappeler que la tombe de Charles Péguy située à proximité du Musée est sur cette liste.

Les actions et les commémorations relatives au centenaire de la Grande Guerre font bien sûr partie du passé, et qui dit passé risque de dire également oubli. Il était inconcevable de voir s'installer une telle situation.

La reconnaissance du sacrifice de 10 millions de morts et de 20 millions d'amputés, d'handicapés ou de blessés de la face, répartis sur 130 pays (chiffres de l'AFP) est une étape majeure dans le travail de la Mémoire et de l'Histoire associé à la transmission d'une histoire commune. Elle est devenue une valeur universelle permettant de réunir les nations autour du culte des morts et de la préservation de la paix.

Qui aujourd'hui, dans ce contexte si perturbé et difficile au niveau mondial, pourrait nier que préserver la paix devrait figurer parmi les préoccupations essentielles des dirigeants.

Les peuples ont besoin de la mémoire de la pierre instituée comme structure du souvenir.

La France et la Belgique sont à l'initiative d'une demande stipulant qu'il était impossible de risquer de laisser tomber en déshérence tous les vestiges rappelant ce sacrifice de ces hommes, toutes nations confondues, faute d'héritage mémoriel.

Du 10 au 25 septembre 2023 s'est réuni à Ryad (Arabie Saoudite), pour sa 45ème session, le comité du Patrimoine mondial de l'UNESCO qui devait statuer, entre autres sujets, sur les dossiers de classement sur la liste du Patrimoine mondial des sites relatifs à la Première Guerre mondiale.

Cette conclusion a été élaborée bien en amont.

En 2009, alors qu'il était le directeur de la Mission Histoire du département de la Meuse, M. Serge Barcellini, délégué du Souvenir français et vice-président de l'association "Paysages et sites de mémoire de la Grande Guerre" fait accepter et voter par le Conseil général (nom à cette date), le dossier UNESCO-Mémoire de la Grande Guerre. Il sera déposé en 2011 à l'initiative de la Belgique rejointe par la France et l'Italie puis par dix huit pays d'Asie et d'Afrique qui apportent leur soutien.

Le 20 septembre 2023, M. Barcellini, présent à cette session, annonce que 139 sites funéraires et mémoriels français, allemands, américains et du Commonwealth de la première guerre mondiale, sont officiellement inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO, 43 sont situés en Belgique et 96 en France allant des Hauts-de-France à l'Ile-de-France et au Grand Est, soit quatorze départements.

Pour la Lorraine, 12 sont en Meuse, 4 en Meurthe-et-Moselle, 7 en Moselle et 3 dans les Vosges.

L'objectif de la toute récente mission est de centraliser et de mutualiser les moyens afin d'assurer la gestion et la valorisation des 139 sites par les différentes instances nationales, territoriales afin de sensibiliser au tourisme de mémoire tant niveau grand public français et étranger que niveau scolaire par des actions pédagogiques.

Nous ne devons pas oublier que la Mémoire est dans notre devise !

LES HAUTS LIEUX DE LA MÉMOIRE

Il ne faudrait pas faire l'amalgame entre cette récente Mission définie ci-dessus et Les Hauts Lieux de la Mémoire.

Le 1er avril 2014 on peut lire dans le Journal Officiel un décret émanant du Ministère de la Défense qui officialise le classement à caractère national des neuf sites emblématiques des guerres contemporaines comme Hauts Lieux de la Mémoire afin de perpétuer la mémoire, peut-on aller jusqu'à la rémanence, de notre passé récent. Ce sont des lieux de recueillement et de transmission de la Mémoire dont la gestion est confiée à l'ONAC-VG

Il s'agit du Cimetière national de Notre-Dame-de-Lorette, de la Nécropole et de l'ensemble Champ de bataille de Douaumont-Fleury, du Camp de concentration de Natzweiler-Struthof (68), du Mont Valérien (Suresnes), du Mémorial de la Déportation (Ile de la Cité-Paris), du Mémorial de la prison de Montluc (Lyon), du Mémorial du débarquement de Provence au Mont-Faron (Toulon), du Mémorial des guerres en Indochine à Fréjus, du Mémorial de la guerre d'Algérie et des des Combattants du Maroc et de la Tunisie (quai Branly, aussi appelé quai Jacques Chirac, 7ème arrondissement).

Mais il y a un dixième lieu peut-être moins connu et pourtant !

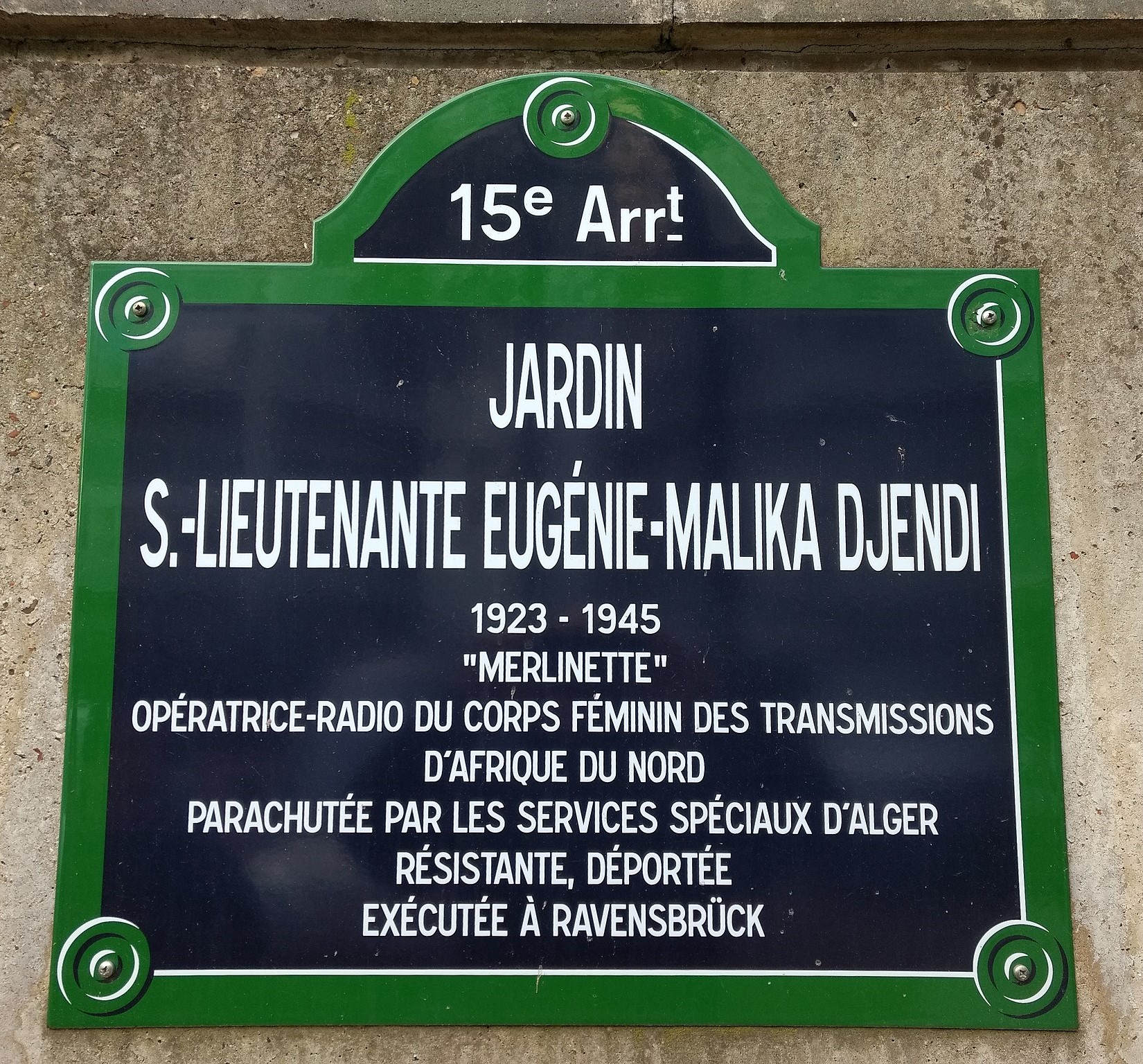

Le 11 novembre 2019, à l'initiative du Ministère des Armées, est inauguré le Monument aux Morts pour la France lors d'opérations extérieures (OPEX).

Ce mémorial est érigé dans le Jardin Eugénie-Malika Djendi du parc André Citroën, 15ème arrondissement, ce sont six soldats représentant l'ensemble de la communauté militaire, sculpture des plus émouvantes voie glaçantes avec ces mains soutenant un cercueil invisible.

Sont gravés dans la pierre les noms de 549 militaires "morts pour la France" depuis 1963, sur 17 théâtres d'opérations, ils sont classés par lieu et par date de décès et par y sont ajoutés ceux des treize soldats morts au Mali le 25 novembre 2019, les cinq de fin 2020 et 2021, depuis sept autres en 2022 et 2023, d'autres les rejoindront encore et encore.

Le choix du Parc Citroën n'est pas anodin, il suffit de lire la plaque commémorative du nom donné à cette partie intégrante du Parc pour comprendre qu'il est un "Jardin de Mémoire" à double titre.

Site du Ministère des Armées

https://www.defense.gouv.fr

Eugénie Mélika DJENDI

Eugénie Mélika est née à Annaba, Algérie, le 8 avril 1923, d'un père algérien et d'une mère originaire de Corse, Antoinette Silvani dont elle prendra le nom y adjoignant le prénom Jenny comme pseudonyme de résistance.

En janvier 1943, elle s'engage dans le Corps Féminin des Transmissions créé par le général Lucien Merlin.

Surnommée la "Merlinette", elle est envoyée temporairement comme opératrice-radio à Londres en mars 1943.

Automne 1943, elle rejoint les services spéciaux de la Sécurité Militaire Française à Alger, considérés comme des réseaux de résistance, elle doit rejoindre l'Angleterre pour la seconde fois.

Elle est parachutée en France, le 9 avril 1944, avec trois autres jeunes femmes. Trahies par un membre du réseau sensé les accueillir, elles sont arrêtées par la Gestapo, Eugénie Mélika est en possession de son matériel radio. D'abord internées à Paris, elles sont déportées à Ravensburg en août 1944.

Eugénie Mélika est exécutée le 18 janvier 1945, soit fusillée, soit pendue, on ne sait pas même si les historiens ont la quasi certitude de la pendaison car ses vêtements récupérés et redistribués à une autre internée ne portent ni traces de poudre ni impacts de balles.

Son corps sera brûlé.

Son nom est gravé sur le Mur du Mont Valérien ainsi qu'au Mémorial de Tempsford près de Londres.

Qui aujourd'hui connaît le nom du sous-lieutenant Eugénie Djendi, son parcours et le don de sa vie pour la France ?

Qui connaît ou se souvient des merlinettes et de leur engagement ?

L'histoire des merlinettes est peu connue, elles ont pourtant contribué à la victoire des alliés.

Ce surnom est donné aux femmes du premier Corps Féminin des Transmissions (CFT) de l'armée française durant la Seconde Guerre mondiale.

L'origine de ce nom s'explique par le patronyme du créateur de cette unité, le général Lucien Merlin, qui commandait le service des transmissions en Afrique du Nord. Avec l'accord du Général de Gaulle, ce corps est créé en 1942 afin de libérer les hommes qui occupaient ces postes pour les réaffecter aux combats.

Près de 1300 ou 2000 opératrices, le chiffre varie selon les sources, sont recrutées et formées comme radio, téléphonistes, télétypistes, formations alors réservées aux hommes. Elles seront opérationnelles dans les trois armes.

Après leur instruction en Algérie et à Londres, elles sont envoyées sur les différents théâtres militaires.

En 1944, on compte 37 officiers et 121 sous-officiers.

Mise à jour le 28/02/2024